Moment einmal? Hat sich da nicht ein Fehler eingeschlichen? Nein, tatsächlich nicht: In der bairischen Schreibsprache des Frühneuhochdeutschen schrieb man das Wort „Buch“ in der Tat mit hartem <p> und das /k/ konnte auch als <ch> geschrieben werden.

Was ist nun aber das púch von den chósten? Es handelt sich dabei um eine Sammlung von 82 deutschsprachigen Kochrezeptexten aus dem 15. Jahrhundert mit einem speziellen Schwerpunkt auf der Diätetik. Die Diätetik informiert darüber, wie man den Körper mit Speisen und Getränken gesundhält. Sie ist also die Verbindung zwischen Kochkunst und Medizin.

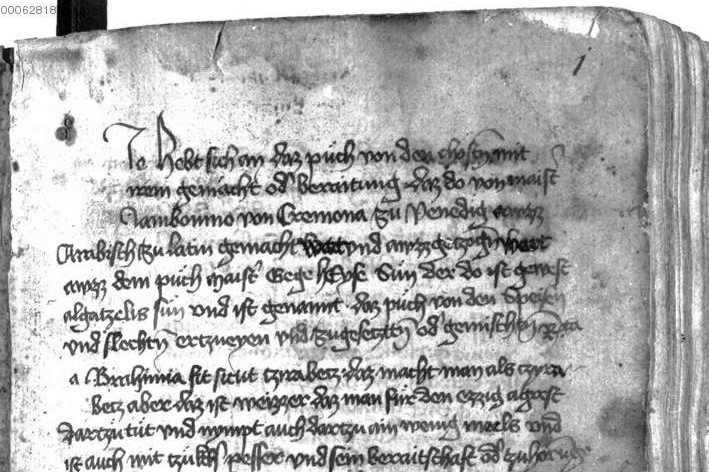

Diese 82 Rezepte sind aber keine gewöhnlichen Kochrezepte. Sie sind von einem unbekannten Autor aus einer lateinischen Vorlage, dem sogenannten Liber de ferculis et condimentis, zu Deutsch: Buch der Speisen und Gewürze, übersetzt worden. Dieses lateinische Buch wurde im 13. Jahrhundert vom italienischen Mediziner und Naturwissenschaftler Jambonius von Cremona zusammengestellt. Nun sind deutschsprachige Übersetzungen aus dem Lateinischen per se noch nichts Besonderes für die damalige Zeit, besonders ist hier jedoch, dass die Vorlage für das lateinische Buch eine arabische Kochrezeptsammlung war, die im 11. Jahrhundert in Bagdad entstanden ist.

Der Autor dieser arabischen Kochrezeptsammlung, die den kurzen Titel Minhag al-bayan fima yasta ‚miluhu al-‚insan trägt und über 1000 Rezepte – also sehr viel mehr Texte als in der lateinischen und frühneuhochdeutschen Fassung – enthält, war der Arzt Ibn Ǧazla. Die Stadt Bagdad erlebte zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert n. Chr. eine Blütezeit, in der Kultur und Wissenschaft in hohem Ansehen standen. Besonders geschätzt wurde dabei die Medizin. Die Kalifen gründeten Krankenhäuser, welche für eine ordentliche Ärzteausbildung sorgten. An einem solchen Krankenhaus hat auch Ibn Ǧazla gewirkt.

Aus der umfangreichen Rezeptsammlung Ibn Ǧazlas hat Jambonius von Cremona 83 Rezepte ausgewählt, ein unbekannter Übersetzer hat daraus dann 82 Rezepte ins Frühneuhochdeutsche übertragen. Nachdem sie einzig und allein in der Münchener Handschrift Cgm 415 auf Deutsch vorliegen, ist zu vermuten, dass die Übersetzung nur für interne Zwecke im Kloster angefertigt worden ist. Wir wissen jedoch nicht genau, warum diese Rezepte übersetzt wurden.

Eine Möglichkeit wäre, dass man großes Interesse an den medizinisch-diätetischen Anweisungen gehabt hat. Jedes Rezept enthält nämlich eine Aufzählung von Leiden, gegen die die Speise helfen kann. Manchmal wird auch angeführt, welche Organe im Körper durch die Speise gestärkt und so vor Krankheit geschützt werden können. Außerdem werden auch Nebenwirkungen besprochen, wobei meist eine oder zwei Zutaten genannt werden, welche die Nebenwirkung(en) verringern können.

Die meisten Zutaten stammen – wenig überraschend – aus dem orientalischen Raum. Neben Fleisch, Mandeln oder Zwiebeln finden wir auch sehr kostbare Zutaten wie Safran, Sesamöl oder Rosenwasser. Im lateinischen Text werden die orientalischen Zutaten nur genannt; im frühneuhochdeutschen púch von den chósten gibt es aber immer wieder Hinweise, wie man die exotischen Zutaten durch günstigere einheimische Produkte ersetzen kann. Man darf also vermuten, dass der Übersetzer die praktische Anwendung der Rezepte bereits beim Übersetzen mitgedacht hat.

Ein Beispielrezept aus dem púch von den chósten: Chataiff

| [M17] Chataiff ist allerpest wenn ez rain ist vnd wolgechocht vn(d) wirt also: Nim ainn tail prot vn(d) ainen tail czukch(er) vn(d) ainen tail ezzigs vnd czeslag(e)n ay(er) vn(d) von mandel vnd nuß(e)n schale(n) geproch(e)n vn(d) gerainigt vn(d) gemisscht mit czuker vn(d) mit rosenwars ain wenig vn(d) mit ij tail camphor Vn(d) ist geleich geweg(e)n vn(d) naigt doch zu der wérm durch der nuß weg(e)n vnd ist gút den die do plút reichsent von der lung vn(d) dem hercz(e)n vn(d) nért vást vn(d) dempft die leber vn(d) ist vndáyg vn(d) macht den stain in der platt(er)n vn(d) sein schádlichait wirt benome(n) mit sawrn margranteppfel vn(d) mit aine(m) Sirop gemacht von eßig vn(d) czukch(er) | Chataiff [gemeint ist Qatayif: eine Art Krapfen oder Crêpe] ist am allerbesten, wenn es rein und durchgekocht ist. Das macht man so: Nimm einen Teil Brot und einen Teil Zucker und einen Teil Essig und zerschlagene Eier und geschälte und zerriebene Mandeln und Nüsse. Misch es mit Zucker und ein wenig Rosenwasser und mit zwei Teilen Kampfer. Es ist ausgeglichen, neigt aber wegen der Nüsse eher zur Wärme. Es ist denjenigen gut, die Blut aus der Lunge speien, ist gut für das Herz und sehr nährreich. Es kühlt die Leber, ist schwer verdaulich und macht Steine in der Blase. Seiner Schädlichkeit wirkt man mit sauren Granatäpfeln entgegen und mit einem Sirup aus Essig und Zucker. |

Hinterlasse einen Kommentar